おはようございます。10月4度目 木曜日の朝を迎えました。

今日は、朝から晴天の朝を迎えました。

★今日も感謝の気持ちを忘れずに一日を過ごします。

今日の天気は最高気温29℃最低気温25℃降水確率50%です

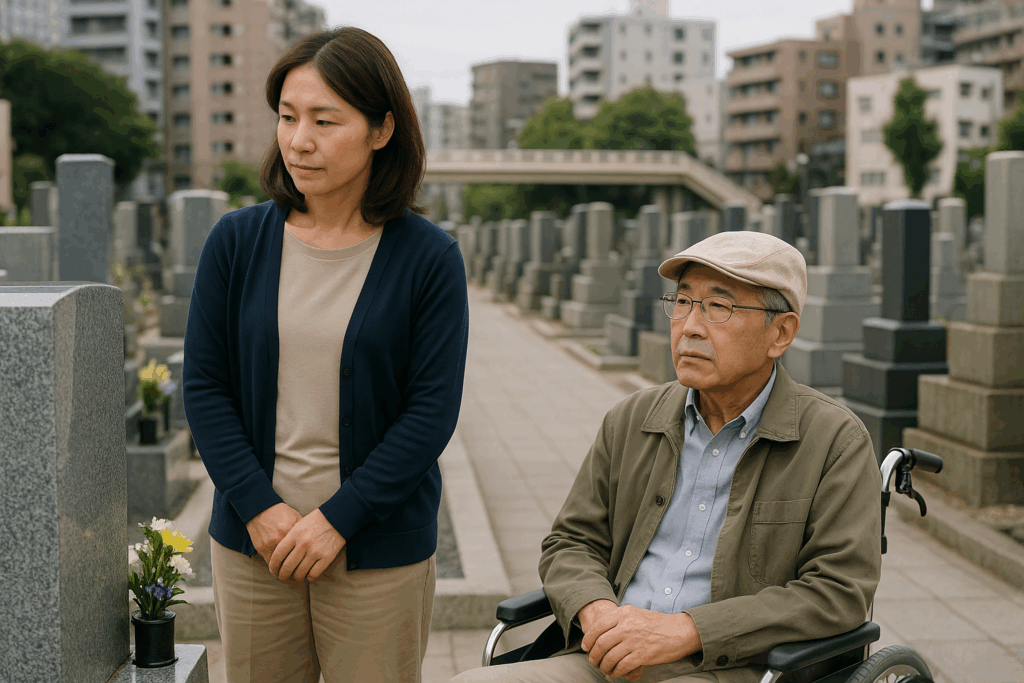

超高齢化社会を迎えた日本において、「バリアフリー墓地」という新しい墓地のかたちは、今後ますます重要になると考えられます。

以下3つのポイントに整理し、最後に総括します。

①身体機能低下・移動困難な高齢者への配慮

高齢化が進む中、高齢者や車椅子・杖を使う方などが、従来の墓地の「段差・石段・狭い参道」などによって墓参りの負担を感じている実態があります。

例えば、バリアフリー設備の整備が進んでいない霊園に対し、「バリアフリー設備があれば嬉しい」との声が95 %に上った調査もあります。

このため、通路のスロープ化、段差の撤廃、手すり・休憩スペースの設置といったバリアフリー墓地の設計は、利用者の身体的・心理的な負担を軽減し、安心して参拝できる環境をつくる上で不可欠です。

② 近隣化・利便性のニーズの高まり

高齢者は自宅から遠いお墓、交通便が悪い場所のお墓を敬遠しがちというデータがあります。

ある調査では「自宅からの距離」が新設墓所選択の基準として約25 %を占めており、「近くにお墓を持ちたい」という要望が強く出ています。

また、都市部ではバリアフリー化・ユニバーサルデザインの観点から「アクセスの容易さ」も重要視されており、墓地整備の中でバリアフリー対応は利便性向上と直結しています。

③供養・墓参文化の変化と社会的意義

日本においては、従来「家墓」を中心にした墓祭祀が行われてきました。

少子高齢化・核家族化・高齢単身者の増加に伴い、「墓を継ぐ人がいない」「無縁化」の進展が問題視されています。

こうした中で、墓地自体が「すべての人が安心して参拝できる場」であるという価値観が強まりつつあ

り、バリアフリー墓地は「誰もが故人を偲ぶ権利を持つ」という思想を体現するものと言えます。

総括:高齢化社会にバリアフリー墓地という新しい墓地の形

超高齢社会を迎えた現在、身体的な制約や移動の困難さ、家族構成・居住形態の変化など、従来の墓地・墓参のあり方には多くの課題があります。

バリアフリー墓地は、参拝者自身の安心・安全を担保するだけでなく、身近な利便性や、供養文化の変化への対応という観点からも極めて有効な新しい墓地のかたちです。

行政・民間が連携して、設計・アクセス・管理の面でのバリアフリー化を推進することが、今後の墓地整備における大きなテーマとなるでしょう。

引用文献引用文献

福井弘教「少子高齢社会における墓祭祀のあり方」

横浜市墓地問題研究会報告書「横浜市墓地問題研究会報告書(概要版)」

「『障がいを持つ霊園利用者が霊園に何を求めているのか』アンケート調査」

「バリアフリー墓地:誰もが安心してお参りできる環境」

今日も健康でこころ穏やかに過ごせますように。!

みくにグループの案内情報は、下記のクリックして下されば感謝です。

https://www.youtube.com/watch?v=ch-HyAON6Tc&t=27s

みくに株式会社紹介_RBC放映旧盆前の家族会議 ユンヂチ2025 8/30放映ビデオ

【沖縄県内有数】バリアフリー霊園【残り数区画】

土地付き墓販売中!現在残り区画は「宜野湾嘉数」「那覇市楚辺」「沖縄市兼箇段」でご用意できます。バリアフリー設計非常に人気の区画ですので、お早めにご連絡ください!!みくに株式会社電話番号:0120-392-756 インターネット【おはか みくに】で検索!お墓の事、先…

www.youtube.com

↑↑↑

みくにグループの沖縄県内のバリアフリーの案内ビデオ

https://okinawa.mikuni-corp.com/kanekadan/ うるま市兼箇段

https://okinawa.mikuni-corp.com/sobenooka/ 那覇市楚辺

https://okinawa.mikuni-corp.com/kakazusky/ 宜野湾市嘉数

↑↑↑

みくにグループの沖縄県内のバリアフリー化墓地のご案内

https://okinawa.mikuni-corp.com/plan/ 安心の「墓じまい」プラン

永代供養のことならみくにグループまでお気軽にお問い合わせください。

資料請求

資料請求

お見積もり無料

お見積もり無料