高齢母の預金を好き勝手にする二男へ、長男が放った「痛撃の一打」…〈任意後見契約〉の活用術【司法書士が解説】

お墓屋さんの豆知識

お墓屋さんの豆知識親族による「財産使い込み疑い」への対応策

認知症知症等により、自身での資産管理が難しくなった高齢者の資産を守るためには任意後見契約が有効ですが、制度の周知や理解は進んでいるものの、実際に活用されているケースはまだ多くありません。

本記事では、活用することで高い効果を得られたケース例を取り上げながら、制度の概要とメリットを紹介します。 多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。親族による「財産使い込み疑い」への対応策

最近、一部の親族による金銭の使い込みを疑われる事案の相談を受けることがあります。 仮に、使い込まれている方がすでに認知症などで意思能力がないいようなケースでは、成年後見制度が大変有用なのですが、まだ対象者が高齢なだけでご健在のケースでは、「親族がゆえに厳しくいえない」 「長年なんとなく曖昧にされ、自分より若くて力もある子どもに強くいえない」

などのケースも見受けられます。

その場合、任意後見契約を前提とした財産管理契約の締結も視野にいれ、ご相談をさせて頂いています。

そもそも「任意後見契約」と「法定後見(成年後見人制度)」の区別についてもよく質問を受けますが、この両者の違いについては、記事『認知症気味の父親に「成年後見制度」を活用したいが…〈法定後見〉〈任意後見〉の違いとは?』で説明していますので、ご覧ください。

「長年なんとなく曖昧にされ、自分より若くて力もある子どもに強くいえない」

などのケースも見受けられます。

その場合、任意後見契約を前提とした財産管理契約の締結も視野にいれ、ご相談をさせて頂いています。

そもそも「任意後見契約」と「法定後見(成年後見人制度)」の区別についてもよく質問を受けますが、この両者の違いについては、記事『認知症気味の父親に「成年後見制度」を活用したいが…〈法定後見〉〈任意後見〉の違いとは?』で説明していますので、ご覧ください。

任意後見契約の「その前」は?

それでは、任意後見契約を結ぶまでは、年老いた身内の財産を管理する方法や制度はないのでしょうか? 任意後見の前段階にある契約として「財産管理契約」があります。 財産管理契約は任意後見契約同時に設定することが多いです。 この場合、 ▼第1章として財産管理契約

▼第2章として任意後見契約との構成になります。

「第2章」の任意後見契約が発行すると同時に、「第1章」の財産管理契約は終了します。

第1章の財産管理契約から、第2章の任意後見契約に移行するため、「移行型」などと呼ばれています。

任意後見などの受任者を司法書士などの第三者が受任する場合、「第3章」として死後事務委任契約が付随することが多いのも特徴です。

【財産管理契約における代理権目録の一例】

任意後見にしろ、法定後見(一般的な成年後見人)にしろ、成年後見の制度にはさまざまな意見がありますが、親族の一部がお金を使いこんでいる(疑いのある)場面は、大変に有益な手法のひとつであると言えます。

任意後見にしろ、法定後見(一般的な成年後見人)にしろ、成年後見の制度にはさまざまな意見がありますが、親族の一部がお金を使いこんでいる(疑いのある)場面は、大変に有益な手法のひとつであると言えます。

どさくさ紛れに、高齢母の通帳類を持ち去った二男

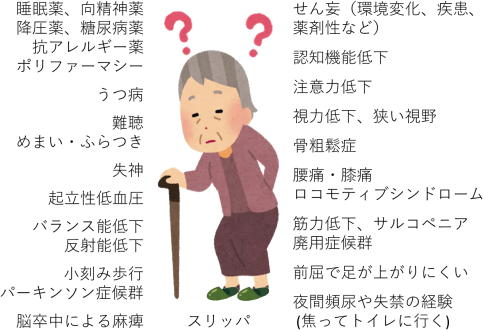

例えばこんなケースがありました。 任意後見を検討されているのは80代の女性(以下、母)で、家族は長男と二男です。 長男と二男はそれぞれ結婚して独立しています。80代の母は足が不自由で、夫を亡くして以降は、自宅近くの老人施設に入居しています。 女性は脳の萎縮に伴うごく初期の認知症の診断をされており、年相応のもの忘れ程度の症状あります。

しかしながら、おそらく通常の生活で接しただけではまったく気にならない程度です。

現状としては、日常の事もでき、銀行口座などの金銭管理も可能ですが、足が不自由なため、自ら金融機関に行くことは困難です。

長男は母の入居施設の近くに住んでおり、よく夫婦で母のお見舞いに行きます。

一方、二男は母の施設を訪れることはほとんどありません。

ところが母の通帳は、隣県に住む二男夫婦が持っています。

2年前に父が亡くなった際のどさくさに紛れて、父や母の通帳を実家から持ち出したようです。

母や長男が、通帳を見せてほしいと頼んでも、

「うるさい! 母の財産の事は俺にまかせておけ」

の一点張りで、一向に見せる気配がありません。

二男と二男の配偶者は、タワーマンションで暮らす、やや見栄っ張りでお金使いの荒いタイプです。

二男は勤め先を早期退職したのですが、その状況にあっても生活ぶりに変化が見られないことから、長男は不安に思っています。

二男がこの調子のため、2年前に亡くなった父の相続手続きも進んでいません。相続人の1名として、父の通帳の取引履歴を取り寄せたところ、二男夫婦が行った思われる使途不明の引き出しが数百万単位で発見されました。

女性は脳の萎縮に伴うごく初期の認知症の診断をされており、年相応のもの忘れ程度の症状あります。

しかしながら、おそらく通常の生活で接しただけではまったく気にならない程度です。

現状としては、日常の事もでき、銀行口座などの金銭管理も可能ですが、足が不自由なため、自ら金融機関に行くことは困難です。

長男は母の入居施設の近くに住んでおり、よく夫婦で母のお見舞いに行きます。

一方、二男は母の施設を訪れることはほとんどありません。

ところが母の通帳は、隣県に住む二男夫婦が持っています。

2年前に父が亡くなった際のどさくさに紛れて、父や母の通帳を実家から持ち出したようです。

母や長男が、通帳を見せてほしいと頼んでも、

「うるさい! 母の財産の事は俺にまかせておけ」

の一点張りで、一向に見せる気配がありません。

二男と二男の配偶者は、タワーマンションで暮らす、やや見栄っ張りでお金使いの荒いタイプです。

二男は勤め先を早期退職したのですが、その状況にあっても生活ぶりに変化が見られないことから、長男は不安に思っています。

二男がこの調子のため、2年前に亡くなった父の相続手続きも進んでいません。相続人の1名として、父の通帳の取引履歴を取り寄せたところ、二男夫婦が行った思われる使途不明の引き出しが数百万単位で発見されました。

二男夫婦に書面で説明を求めますが、一切回答はありません。

亡くなった父も母親も倹約家で、現役時代はそれなりの収入があったことから、母の銀行口座にもかなりの額あるはずで、施設の入居費用などは当面の心配はありません。

しかし、万が一お金が尽きてしまったら目も当てられません。

母も不安な気持ちがありますが、これまで甘やかしたつけもあるのでしょうか、二男夫婦に正面を切って、自身の通帳やキャッシュカードを引き渡すよう強く言うこともできずにいます。

しかし、母としては、近居で施設の身元保証人や緊急連絡先になっている長男夫妻に、自分の財産の管理を任せたいと思っています。

二男夫婦に書面で説明を求めますが、一切回答はありません。

亡くなった父も母親も倹約家で、現役時代はそれなりの収入があったことから、母の銀行口座にもかなりの額あるはずで、施設の入居費用などは当面の心配はありません。

しかし、万が一お金が尽きてしまったら目も当てられません。

母も不安な気持ちがありますが、これまで甘やかしたつけもあるのでしょうか、二男夫婦に正面を切って、自身の通帳やキャッシュカードを引き渡すよう強く言うこともできずにいます。

しかし、母としては、近居で施設の身元保証人や緊急連絡先になっている長男夫妻に、自分の財産の管理を任せたいと思っています。

移行型の財産管理契約・任意後見契約で母の財産を管理

そのことから、母と長男との間で、先般の財産管理契約の附随した「移行型」任意後見契約をすることになりました。 公証役場での契約締結後、長男は外出の難しい母親の代わりに、母が口座を持つ各銀行を回ります。 長男自身が、母の口座の入出金ができるよう、各口座での代理人としての設定及び通帳キャッシュカードの再発行をするためです。 一部の金融機関では、公正証書があったうえでも、母親の電話または来店での意思確認を求められることもあります。 公正証書があったからといって、各銀行の判断で無条件に代理人の設定ができるわけではありません。 しかし、母も自分の意思を明確に述べることができる状態ですので、手続きは無事に終わりました。 代理人の手続きが終わったあと、長男はこれまでの母の口座の取引履歴を請求しました。 すると、亡くなった父同様、母の口座からも数回にわたり合計700万あまりの引き出しを確認することができました。 長男が銀行での手続きを終えて1週間ほどが経ったころ、母の口座がある金融機関から「二男夫婦が銀行店頭で『母のキャッシュカード』が使えなくなったと叫んで、騒ぎになっている」との連絡が届きました。 当然、銀行としては、親子とはいえ他人のキャッシュカードを持っている二男夫婦に対応する理由はなく、二男夫婦はにべもなく銀行から追い返されます。 すると二男夫婦は、これまでほとんど訪れなかった母の施設に突然現れ、「さっさと印鑑を持って、俺と一緒に銀行に来い!」と母を連れ出そうとします。 折しもコロナ禍真っ最中で、外出はおろか、面会すら禁止している状況です。 制止する施設の職員を押し問答となったため、次回同じようなことがあれば、親族といえども警察に通報する旨、施設側は二男に通告しました。 その後、長男は話し合いの場を設けるため、二男に電話や書面で連絡を試みますが、二男側からは一切連絡がありません。 これまで二男夫婦が引き出した金銭については、親族間の問題になってしまうため現実問題として、訴訟等の対応は難しいのではないでしょうか。 亡き父の口座からの引き出しが使い込みだったとしても、まだ終わっていない亡き父の遺産分割において、最終的に考慮や清算をすべき事項になるでしょう。

被害届を出したとしても、家族間の面倒ごとには腰の重い捜査当局が相手にしてくれるかは疑問です(刑法第244条1項:親族相盗例など)。

しかしながら、今回の公正証書の作成により、母の口座からの不明朗な預金引き出しについて食い止める事ができました。

今後の母の生活に役立てる資金が増えたことについては、大きな実益があったといえるでしょう。

もし同様のケースで悩まれているご家族の場合、こうした手続きも選択肢のひとつとして検討されてみてはいかがでしょうか。

※ 記事内の事例については、守秘義務の関係上、実際から変更している部分があります。

亡き父の口座からの引き出しが使い込みだったとしても、まだ終わっていない亡き父の遺産分割において、最終的に考慮や清算をすべき事項になるでしょう。

被害届を出したとしても、家族間の面倒ごとには腰の重い捜査当局が相手にしてくれるかは疑問です(刑法第244条1項:親族相盗例など)。

しかしながら、今回の公正証書の作成により、母の口座からの不明朗な預金引き出しについて食い止める事ができました。

今後の母の生活に役立てる資金が増えたことについては、大きな実益があったといえるでしょう。

もし同様のケースで悩まれているご家族の場合、こうした手続きも選択肢のひとつとして検討されてみてはいかがでしょうか。

※ 記事内の事例については、守秘義務の関係上、実際から変更している部分があります。

近藤 崇2022.9.17 連載 現場第一主義の司法書士が語るここだけの話「第15回」 司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

終活に関する記事はこちらをご覧ください。

これからもあなたの人生の終活を

一緒に考えていきたいと思います。!

]]>

資料請求

資料請求

お見積もり無料

お見積もり無料